- Descripción

-

Descripción

Detalles

Poeta, novelista, columnista, adinerada aristócrata, nieta de bailarina española, musa y amante de Virginia Woolf, y mito lésbico, bisexual y andrógino, Vita Sackville-West (1892-1962) fue, además de todo ello, jardinera. Su pasión por las flores dejó como legado los famosos jardines del castillo de Sissinghurst, en el condado de Kent, pero también el maravilloso jardín de este libro, un paseo a través de la palabra por las veinticinco flores que más amaba.

“Es muy difícil escribir sobre flores”, decía Sackville-West, “Descubrí la verdad de esta afirmación cuando empecé a hacerlo. Antes de ponerme a ello, solo había criticado a aquellos que se atrevían y lo intentaban. Era habitual que perdiera los nervios ante esa fraseología nauseabunda y sentimental que se apodera de todos esos jardineros.” Y lo cierto es que este jardín de palabras, escrito en 1937, nos aleja de los lugares comunes para convertir las flores en obras de arte, personajes literarios y seres de otro mundo.

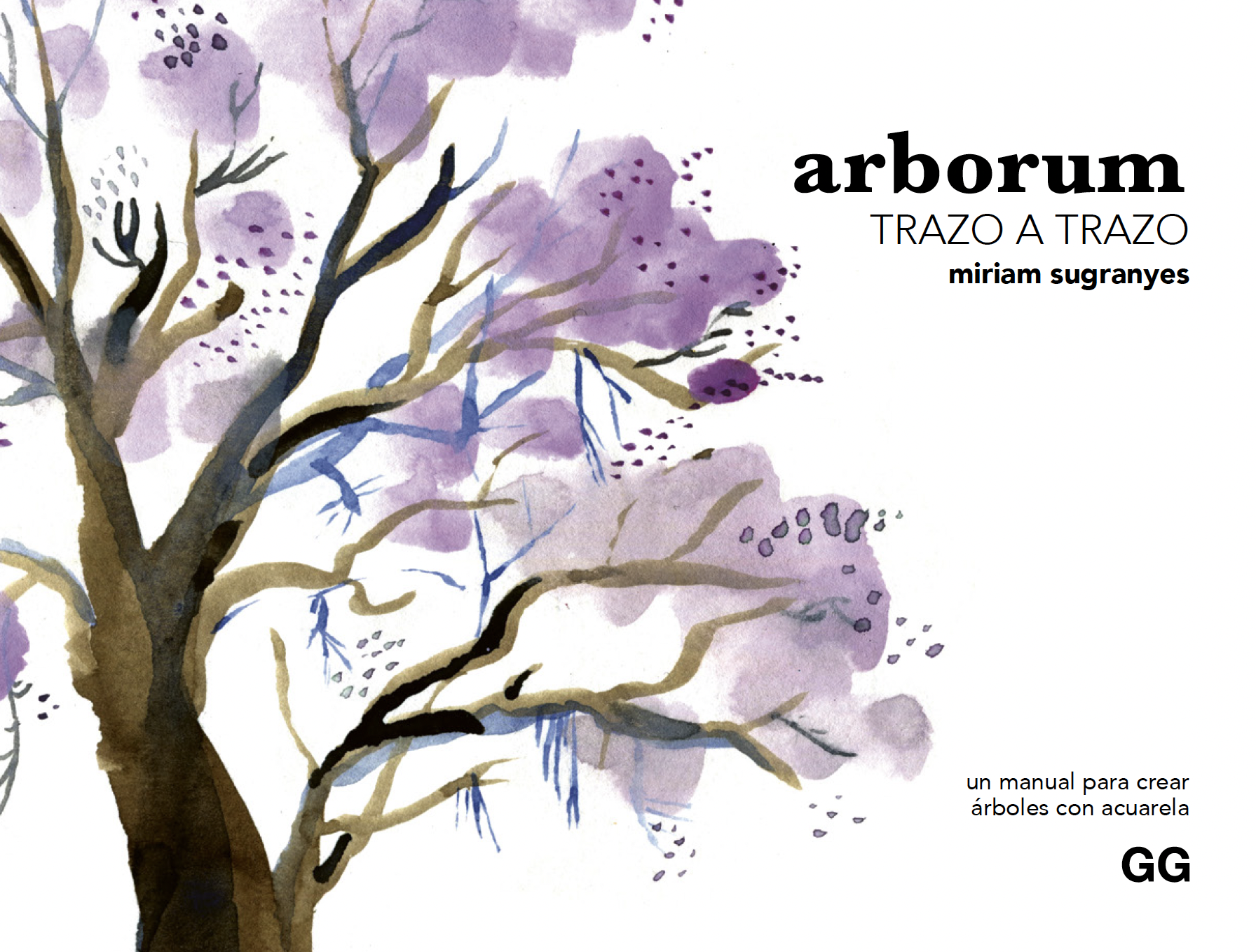

Acompañadas de las evocadoras ilustraciones de Gala Pont, la autora inglesa nos sumerge magistralmente en su exuberante universo personal logrando despertar nuestros cinco sentidos tan solo a través de la palabra.

- Índice de contenidos

-

Índice de contenidos

Índice

Prefacio del traductor

Prólogo de la autora

Hamamelis mollis, Avellano de bruja

Iris unguicularis, Stylosa

Iris reticulata

Fritillaria imperialis, Corona imperial

Fritillaria meleagris, Tablero de damas

Tulipa clusiana, Tulipán Lady

Primula auricula

Punica granatum, Granado

Verbascum, variedades Costwold

Dianthus caesius, variedad Cheddar Pink

Rosa moyesii

Rosa centifolia muscosa, la rosa musgosa

Rosa mundi

Rosa gallica, variedad Tuscany

Abutilon megapotamicum, Vexillarium

Primula pulverulenta, variedad Bartley

Primula littoniana

Mutisia retusa

Lilium regale

Lilium giganteum

Zinnias

Tigridias, la flor de tigre

Gerbera jamesonii, la margarita del Transvaal

Salpiglossis

Lilium auratum

Una nota sobre las flores

- Lee un fragmento

-

Lee un fragmento

PREFACIO

Estas Mis flores, en su original precedidas por un Some solo aparentemente fácil de traducir, son las flores de Vita Sackville-West: 25 flores que ella define como “flores de pintor”, y con las que da forma a un jardín ideal que es, a su vez, un compendio de su vida como jardinera, deseos y frustraciones incluidos.

Vita Sackville-West (1892-1962), como poeta y novelista, jardinera y columnista para The Observer y otros periódicos, aristócrata, rica de cuna y a la vez nieta de una bailarina española, y además mito lésbico, bisexual y andrógino, dejó sus semillas no solo en sus obras, sino también en dos de los libros más importantes del siglo xx: Un cuarto propio y Orlando. En los dos títulos de Virginia Woolf (su nombre ha tardado en salir apenas 100 palabras: ¡perdón!), Vita fue más que amante y dedicatoria, más que musa o inspiración; fue el motivo, el modelo. Como Vita nos cuenta en este libro, puede haber flor sin abono, sin sol, incluso sin tierra, pero no hay belleza sin intención, germen o brote que la inspire. Y aunque sea la casualidad —en forma de pájaro, insecto o brisa— la que ponga esa semilla, es el buen jardinero el que sabe dónde enterrar el bulbo, la raíz o el esqueje, el que sabe cuánto sol o agua, cuántos nutrientes, cuánto cuidado o abandono merece y necesita cada planta para que crezca, florezca, se abra y exhiba y la podamos cortar y llevárnosla a casa para que adorne la estantería y llene nuestros ojos.

Como pasa con los libros, cada flor tiene su intrahistoria. Por eso a los dueños de jardines les gusta contar su jardín y no solo dejarlo ver. Enseñarlo, en este caso, no es solo contar el qué, sino también el cómo y el porqué. Vita Sackville-West nos dejó dos jardines: el de su casa de campo de Sissinghurst, gestionado hoy en día por el National Trust, y el que habita en estas páginas, universal, personal y a la vez imposible, ya que en realidad no pertenece al mundo terrenal, sino al de la literatura y el arte (no es casualidad que, como ocurre con esta edición, este libro siempre se haya publicado acompañado de fotografías o hermosos dibujos e ilustraciones de flores).

Parafraseando la nota con la que Sackeville-West abría su novela tal vez más famosa, Los eduardianos, podemos decir que ninguna de las flores de este libro es solo flor. En primer lugar, las flores de Sackville-West son de pintor porque son obras de arte, porque se contemplan y sacan de su contexto original, porque son únicas en tanto que la forma de mirarlas y contarlas de la autora las revela originales. Sackeville-West, en cada descripción —que funciona como una cartela de museo— aporta datos sobre el origen de las flores, su morfología y cómo cuidarlas, pero también nuevas capas conceptuales, entreveradas con metáforas, símiles e incluso versos (versículos bíblicos, versos de Robert Bridges y referencias a Homero, Tennyson, D. H. Lawrence, Walter Pater y otros escritores), que apelan a una belleza que va más allá de la belleza botánica, de modo que, ya sea en forma de bulbo o cuando reluzca cortada en un jarrón, la flor adquiere más significado que el meramente taxonómico.

Sus flores también son personajes, destacan del fondo, no solo por la composición floral, y tienen vida e historia propias. Se nos cuentan sus caprichos, sus amistades, sus gustos y disgustos, y se nos describen las formas y colores de sus pétalos, tallos y limbos como si fueran sus uniformes o vestimentas o los rasgos del carácter que esperaríamos en personas originales y únicas. Cada flor es descrita a través de la voz de Vita que, en varias ocasiones, nos cuenta su relación íntima con la planta, más importante que su morfología o tratamiento, lo que nos hace sospechar que no esté hablando de flores. Por otro lado, también hallamos un estilo distinto para describir cada flor, reflejo de su personalidad y forma de ser, de tal modo que es como si las flores de este libro hablaran por sí mismas: así, por ejemplo, el Hamamelis mollis es excéntrico, pero no por ello menos desprendido y agradecido; la Salpiglossis, una amante difícil, cuya belleza compensa todos sus caprichos; y la Gerbera jamesonii, una callada incomprendida.

Para terminar, aunque no quiero aburrir aquí al lector ni excusarme por mis errores, me gustaría explicar breve e imperfectamente

algunas decisiones de traducción. Varias han sido las dificultades: desde los nombres comunes y de las variedades de las flores hasta las referencias culturales. Respecto a los primeros, se han mantenido las taxonomías del original (por mucho que se desviaran de la norma actual o pretérita) y, siempre que se ha podido, se ha buscado el equivalente en español más común, valga la redundancia, para los nombres vulgares

de las flores; cuando no ha sido posible, por lo que significan, no siempre equivalente, se ha mantenido el nombre inglés en traducción literal o entre comillas. Se ha hecho todo lo posible, pese a los casi 100 años de distancia, por respetar el deseo de la autora: huir de la pomposidad y del léxico ultraespecializado de los libros de botánica, para que lo que quede sean 25 hermosas semblanzas acompañadas de útiles y cercanos consejos para reproducir en nuestras terrazas y jardines lo que cuentan las palabras de Vita. Por otro lado, traduciendo estas flores, me he acordado de mis abuelas y sus macetas, del léxico de la sierra, de subir las suertes por el Nogal y de bajar por los cortijillos hasta lo del Duende; he intentado contenerme, pero no he querido evitar (algún que otro “nublo” me delata) el homenaje agradecido.

Miguel Cisneros PeralesPRÓLOGO

Este es un librito muy personal y, por tanto, arbitrario. Solo contiene un par de docenas de las plantas que me gusta cultivar en mi jardín y, a primera vista, puede parecer que no hay nada que explique la selección de las flores. Espero explicar su relación. Este libro no se dirige a jardineros profesionales, sino a aficionados. Mi país está lleno de amantes de los jardines y entre ellos hay muchos que, tal vez un poco aburridos de cultivar año tras año lo mismo que sus vecinos, andan buscando ideas nuevas que se ajusten a sus bolsillos, a su tiempo libre y a su pericia. Todos sabemos plantar alhelíes, lupinos, delfinios y bocas de dragón. Y no es que quiera menospreciar a estos fieles aliados, pero siempre hay ocasiones en las que todo auténtico amante de las flores siente que necesita probar con algo menos común y conocido. Este es el tipo de jardinero que busco. Y, aunque todas las flores que he elegido y descrito son relativamente fáciles de cultivar y asequibles, creo que son flores que no suelen verse en todos los jardines y que tienen algo que las hace únicas.

Por ese algo que las hace únicas quiero decir qué hace que merezcan ser llamadas “flores de pintor”. Es decir, su belleza no es llamativa ni de la que salta a la vista con la primera mirada, sino que se encuentra en su contemplación y se mide por unos valores muy distintos a los que utilizamos para juzgar, por ejemplo, las masas de color que exhibe un parterre de herbáceas en pleno verano. Las flores que he elegido para este librito no tienen nada que ver con las flores de un gran jardín, aunque algunas de ellas puedan encontrarse en uno. Las flores que he elegido se caracterizan sobre todo por el encanto de sus formas, colores, patrones o texturas. En definitiva, son flores que hay que observar de cerca si queremos apreciar todos los detalles de su rareza o su belleza. Son flores que los pintores han pintado, o deberían pintar, siempre con deleite.

II

Es muy difícil escribir sobre flores. Descubrí la verdad de esta afirmación cuando empecé a hacerlo. Antes de ponerme a ello, solo había criticado a aquellos que se atrevían y lo intentaban. Era habitual que perdiera los nervios ante esa fraseología nauseabunda y sentimental que se apodera de todos esos jardineros, por otro lado sinceros y honestos, que sienten la necesidad de transmitir sus conocimientos, experiencias y emociones con los legos en la materia. Me parecía que todos usaban el mismo léxico empalagoso, un vocabulario que merece ser consignado en un diccionario aparte, de tan manoseados e inexcusables que son sus términos.

Ciertamente, es muy difícil escribir sobre flores.

Por ejemplo, si queremos ir hasta los detalles, piénsese en lo difícil que es expresar en un lenguaje coloquial un hecho tan sencillo como que las flores huelen bien. No existe otro término de la lengua común que describa esta característica. Si solo decimos de unas flores “que huelen”, se sobreentiende de forma automática que huelen mal. Por tanto, ¿estamos condenados a recurrir a afectados sustitutos como aroma o perfume, en vez de usar la palabra más honesta, olor, sabiendo que ninguna otra palabra expresa lo que queremos decir al afirmar que una flor huele bien? Que “huele bien” es una frase cuando menos sincera, y aroma, perfume, esencia o fragancia no pueden reemplazarla. Estas palabras deben ser relegadas a un diccionario especial para jardineros y escritores de flores, en el cual palabras como pintoresco, refinado y cautivador han de marcarse como indecorosas.

Los colores también suponen un problema. No solo el color es algo casi imposible de representar con palabras, sino que, si no quieres repetir la palabra una y otra vez, te acabas viendo obligada a utilizar evasivas como tonalidad o colorismo, palabro este último que me niego a adoptar. Creo que tonalidad está justificado en ocasiones muy concretas y adecuadas; si no, es inexcusable. Entre nuestros escritores botánicos sobresale Farrer, que ha conseguido evocar la naturaleza de los colores de las flores; y hasta él ha sido acusado de demasiado lírico y retórico. Es cierto que era un estilista distinguido. Aun así, sus descripciones destacan tanto por su prosa poética como por su exactitud botánica. Léase, por ejemplo, su descripción de la primera vez que contempló la genciana que lleva su nombre, apenas uno de sus fragmentos que merecen ser citados:

¡Y qué belleza! Aquel día, mientras contemplaba cautivado la planta propiamente dicha, no pude imaginar su verdadero carácter ni lo que estaba por venir […]. De un bello y frágil penacho que parecía hierba surgía una media docena de finos tallos ondulados: así es la G. farreri que, muy discreta, se esconde en los prados altos del Datong […]. hasta que florece; y a principios de septiembre, las colinas de los campos viven a diario una espectacular y refrescante explosión de color, ya que de cada uno de esos tallos frágiles brota hacia arriba una enorme flor en forma de trompeta, mucho más hermosa que la mejor de las G. gentianella, pero, en general, de estilo y forma similares. Sin embargo, su perfil es distinto, con una sutil turgencia que se extiende hasta el cáliz, jaspeado en el exterior con gruesas líneas oscuras de color púrpura que crean profundos cortes en forma de V, como el borde dentado del cuello de estilo Van Dyke, de un tenue azul de vincapervinca con franjas de beis nanquín en medio; en el interior, el tubo y la garganta son blancos, pero el limbo y los amplios rebordes dorados son de un azul celeste claro tan luminoso y vivo que una sola flor refulge entre la hierba y te deslumbra aunque estés al otro lado del valle. En ninguna otra planta, salvo quizás en las Ipomoea learii o las Nemophila, he visto una intensidad de color tan abrumadora: es como un cielo despejado después del alba, penetrante y translúcido, como si tuviera una luz interior. Es como si ardiera literalmente en los prados alpinos como una joya azul eléctrico, una turquesa incandescente.

Esta manera de escribir puede gustar o no. Personalmente creo que es una extravagancia y una osadía, lo que me encanta, y me transmite parte de la emoción y del entusiasmo que emana del autor. Lo que más me gusta es que, pese a su entusiasmo, el autor en ningún momento traiciona el criterio de sus comparaciones: “En ninguna otra planta, salvo quizás en las Ipomoea learii o las Nemophila […].” Es capaz de ser preciso y, al mismo tiempo, extravagante.

Luego está D. H. Lawrence. A nadie se le viene a la cabeza en primer lugar que Lawrence sea un escritor de flores y, sin embargo, no hay nadie más sensible que él a su belleza o más capaz de reproducirla en palabras. El contraste entre su estilo y el de Farrer es instructivo: Farrer es mitad poeta mitad botánico; Lawrence, poeta entero. En el siguiente fragmento describe la anémona roja que, de un modo característico, prefiere llamar “anémona de Adonis”, cuando Farrer, pese a todo su lirismo, la habría llamado Anemone fulgens:

Si pasas por su lado un día de sol, de repente el aire se llena de escarlata con una de las manifestaciones del color escarlata más encantadoras del mundo. La superficie interior de la anémona de Adonis es tan suave como el terciopelo, sin embargo, no hay rastro de urdimbre de seda, no más que en una rosa aterciopelada. De esta suavidad interior emana un color rojo absolutamente inmaculado y desconocido en la tierra, sin mundanidad y sin embargo sólido, nada transparente. Cómo es posible que un color pueda ser tan perfectamente compacto e impenetrable y a la vez de una pureza tal que parezca condensar la luz es una incógnita. La amapola, tan radiante, es translúcida, y el tulipán, rojo por entero, tiene un toque de terrenal opacidad; pero la anémona de Adonis no es translúcida ni opaca, es solo color rojo, puro, condensado, aterciopelado sin terciopelo, escarlata sin brillo.

No obstante, hay algo que Farrer y Lawrence tienen en común a pesar de sus diferencias: ambos escriben con violencia y sin sentimentalismo. Para ambos una flor es algo vivo, vibrante, dotado de rasgos que escapan al alcance de la botánica. Para Farrer, su genciana arde “como si tuviera una luz interior”. Para Lawrence, la anémona “emana un color rojo, absolutamente inmaculado y desconocido en la tierra”. En definitiva, ambos tratan la flor como si fuera algo místico, que refleja una extraña belleza que solo puede hallarse igual de perfecta en un mundo desconocido. Pero ninguno es sentimental. Ambos se mueven en un plano distinto y superior.

III

Todo esto me alejó de escribir mi libro y de las dificultades que se conjuraron contra mí. Descubrí que estas dificultades aumentaron porque, en muy poco espacio, tenía que combinar la descripción de las flores con las cuestiones prácticas: en cierto modo, mezclar los pétalos con las babosas, la belleza con el estiércol, la suntuosidad con las instrucciones para podar. Un buen trabajo de jardinería está conformado por todas estas cosas, y un buen jardinero debe ser una persona realista. No obstante, si se intenta comprimir toda esa información en dos páginas, los dos mundos acaban chocando. Al final, he intentado ofrecer algunas ideas de cómo son las flores y nociones de cómo les gusta ser tratadas y cuáles son los peligros que las acechan. No ha sido un experimento fácil ni satisfactorio.

Debo añadir unas últimas líneas a mi justificación. Si en ocasiones recomiendo sembrar las plantas en macetas o jardineras antes que en campo abierto, no es porque las flores seleccionadas sean “difíciles”, sino porque una flor pequeña puede perderse con facilidad en el exterior, oculta por la selva que conforman sus vecinos menos delicados, o calarse de lluvia y barro de tal modo que la mitad de su belleza quede arruinada. Para disfrutarla por completo debe aislarse y sus pétalos y hojas deben estar limpios. Por el mismo motivo, a veces recomiendo cortar las flores y llevarlas a casa. Casi todas mis flores son flores íntimas que ganan con la contemplación atenta; y esta circunstancia solo puede conseguirse si es posible levantar la maceta o el jarrón de la mesa y apreciarlas de cerca en las escasas ocasiones en las que no tengamos nada más que hacer.

Vita Sackville-West